古人云:“血者,人之神也,血行则神安。”意思是说,血流畅通,精神气色自然充盈;若血行不畅,百病由生。现代医学所说的“脑供血不足”,其实正是“血不养神”的真实写照。它并非老年人才会遇到的问题,许多中年人,甚至年轻上班族,也可能在不经意间被它缠上。

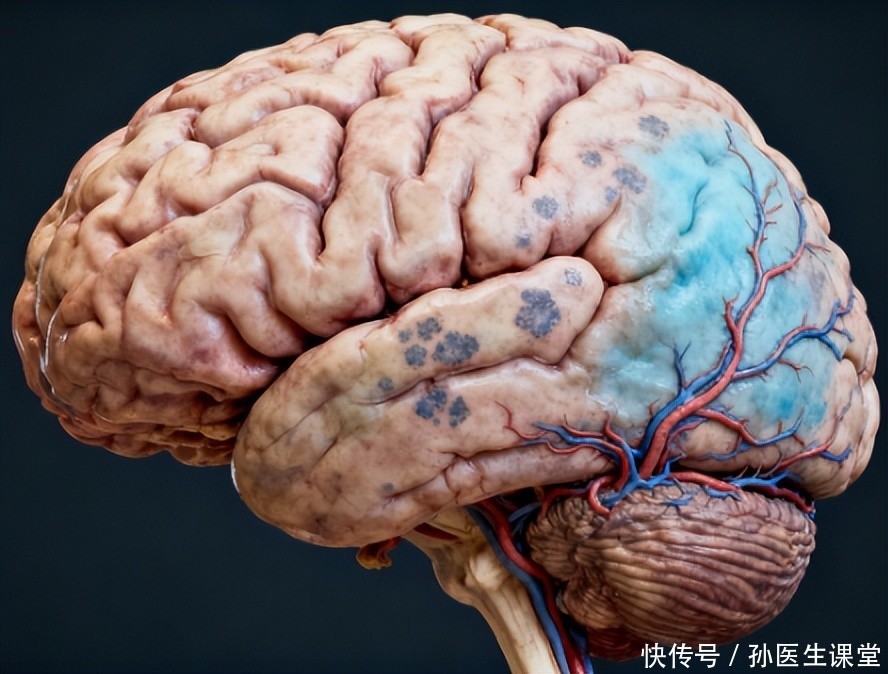

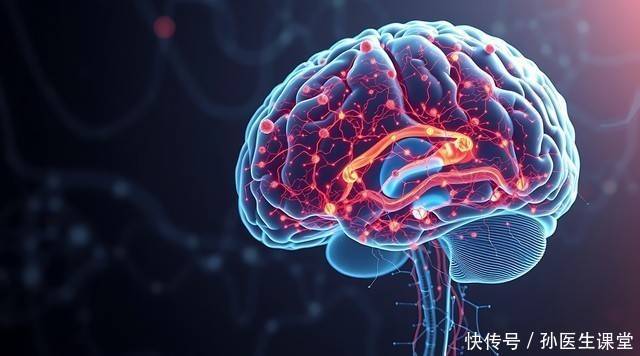

脑供血不足,说白了,就是脑部得到的血流量减少。脑子是个“耗能大户”,只要血液供应稍有不稳,它就会立刻抗议,只不过,这些“抗议”的信号往往被人当成小毛病忽略了。

第一种反应:经常头晕,像云里雾里有的人一早起床,头就轻飘飘的,站久了还会发黑、眼前一片模糊。这种“晕”,不同于感冒的眩晕,而更像是脑子突然“缺电”。这时候,大脑并不是在偷懒,而是在告诉你——血流不够用了。尤其是那些长时间久坐、颈椎僵硬的人,颈部血管被压得厉害,更容易引发脑供血问题。

第二种反应:记性变差,总觉得“脑子慢半拍”原本能记住的事突然忘了,写个报告、讲个话都要反复思索半天。有些人会以为是压力大或年龄增长,其实很多时候是脑部供血不足,导致神经细胞“饿着肚子”在工作。正如《黄帝内经》所言:“血者,气之母。”血不足,则气乏,思维也自然迟滞。

第三种反应:体现于睡眠状况

脑供血不足者常睡不安稳,夜间辗转反侧,睡眠浅且多梦,于静谧半夜亦易蓦然惊醒,饱受睡眠不佳之扰。因为当血液流速变慢,脑细胞得不到充分休息,大脑就无法顺利“关机”。久而久之,人白天精神更差,夜晚更难睡,成了一个恶性循环。

第四种反应:手脚发凉,身体总是“热不起来”不少人以为这只是血虚或体寒,其实也可能是循环系统整体受影响,脑供血不足往往伴随着全身血流分布异常。身体像一个复杂的水系,某个“上游”出了问题,“下游”的支流自然也流得慢了。于是就会出现手脚冰凉、反应迟钝的现象。

第五种反应:情绪波动大,容易烦躁或发愣有的人情绪忽上忽下,一会儿烦躁,一会儿又发呆,甚至出现短暂的注意力缺失。这并不一定是心理问题,而可能是脑部短时供血不稳。血养心神,一旦供血不足,情绪自然就会“失衡”。

古人有句话叫“未病先防,既病防变”。脑供血不足虽然听起来不吓人,但若任其发展,可能埋下更深的隐患。关键之处,在于尽早察觉问题之端倪,而后迅速做出调整。唯有如此,方能在纷繁变化中把握先机,从容应对,避免陷入被动之境。

日常生活中,想改善脑供血,不必依赖药物,也无需大动干戈。最有效的“药”,往往藏在生活细节里。比如保持颈肩放松,每隔一小时起身活动几分钟,让血液重新流动;保持规律睡眠,避免熬夜;饮食上少油少盐,适量摄入富含不饱和脂肪酸的食物,如深海鱼、核桃;同时别忘了补充水分,血液黏稠时,流动就更困难。

当然,如果头晕频繁、记忆明显减退或伴随其他症状时,最好尽早就医,让医生通过检查判断是否存在颈动脉狭窄、心脑血管疾病等问题。莫待问题如滚雪球般不断扩大,方才予以重视。应在问题初现端倪时,便敏锐察觉,及时处理,防患于未然。

恰如树木需凭根部汲取的水分润泽生长,人的大脑亦要依靠血液的滋养来维持运转。二者虽形态迥异,滋养之道却有着异曲同工之妙。血流一顺,思维才清,精神才足。脑供血不足不是一朝一夕的事,也不会一蹴而就地恢复,但只要愿意改变生活的轨迹,慢慢调养,身体自会给出温柔的回应。

毕竟,最贵的“补药”,从来不是保健品,而是你每天对自己多一点的关照与耐心。

万生优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。